制御された衰退:金融そのものが経済となるとき

誰もが貸し手となり、投資家がいない:イノベーションはどのように排除されるのか?

誰もが貸し手、誰もが投資家ではない:イノベーションはどのように排除されるのか?

執筆:arndxt

翻訳:AididiaoJP,Foresight News

市場は自ら修正することはなく、政府が再び生産関数の重要な要素となっている。

最終的な結末は崩壊ではなく、制御された衰退である可能性が高い。これは生産的な再投資ではなく、反射的な流動性と政策的な足場に依存して存続する金融システムである。

米国経済は管理型資本主義の時代に突入している:

- 株式は下落傾向にある

- 債務が支配的となっている

- 政策が新たな成長の原動力となっている

- そして金融そのものが経済を主導している

名目成長は作り出すことができるが、真の生産性は資本・労働・イノベーションの結びつきを回復する必要がある。

これがなければ、システムは維持できても複利効果は生まれない。

資本構成の構造的転換

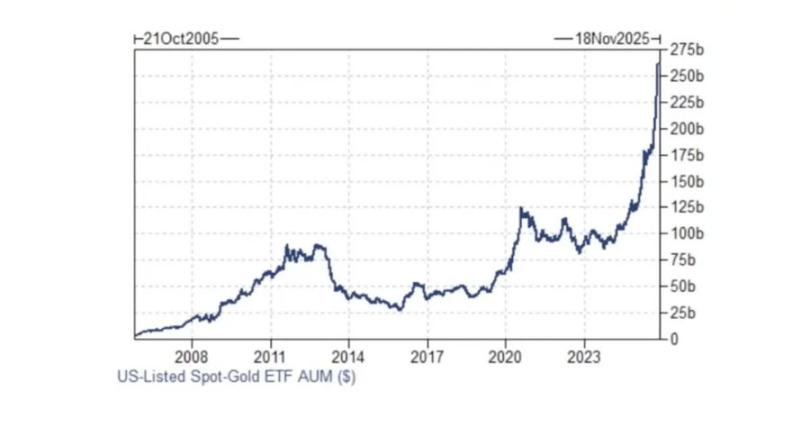

株式市場はかつて米国資本主義の中核エンジンだったが、今や米国企業全体に広くアクセス可能な資本を体系的に提供できていない。その結果、大規模なプライベートクレジットへの転換が起きており、今や中間市場や資本集約型産業の大部分で資本配分者の役割を果たしている。

公開株式の発行量は依然として数十年ぶりの低水準にあり、プライベートデットの運用資産規模は1.7兆ドルを超えている。これは金融化サイクル後期の鏡像である。企業は株式よりも債務を選好するようになっているが、それは信用力が高まったからではなく、公開市場の構造が損なわれているためである。流動性の低下、パッシブ投資の集中、資産集約型ビジネスモデルへの厳しいバリュエーション倍率により、上場はもはや第一選択肢ではなくなっている。

これにより逆説的なインセンティブの循環が生まれている。誰もバランスシートを持ちたがらない。資産を持たず賃料を搾取するビジネスモデルがバリュエーションの枠組みを支配し、資本集約型のイノベーションは株式資金を欠いている。一方、プライベートクレジットは「資産捕獲」モデルを受け入れている。貸し手はどのような結果でも勝者となり、成功時には高いスプレッドを得て、困難時にはハードアセットを奪取する。

金融化の時代

この傾向は40年にわたる超金融化実験の頂点である。金利が構造的に成長率を下回る中、投資家は生産的投資ではなく、金融資産の価値上昇とレバレッジ拡大によってリターンを追求している。

主な結果:

- 家計は停滞する賃金成長の代わりに、上昇し続ける資産価値を頼りにしている。

- 企業は株主至上主義を優先し、生産を外部委託し金融工学を追求している。

- 経済成長は生産性と切り離され、資産インフレによって需要を維持している。

この「生産的用途のない債務」のダイナミクスは、国内産業基盤を空洞化させ、労働リターンではなく資本リターンを最適化する経済を生み出した。

クラウディングアウト効果とクレジットの反射性

ポストコロナの財政体制はこの問題をさらに悪化させた。記録的な主権発行が公開クレジット市場で民間の借り手を排除し、資本をプライベートローン構造へと追いやった。

プライベートクレジットファンドは今や人為的に圧縮された公開スプレッドを基準にローンの価格を決めており、反射的なフィードバックループを生み出している:

- 公開発行の減少

- 強制的な買い手が限られた高利回り供給を追いかける

- スプレッドの縮小

- プライベートクレジットの再価格が低下

- より多くの発行がプライベートに移行

- ループが強化される

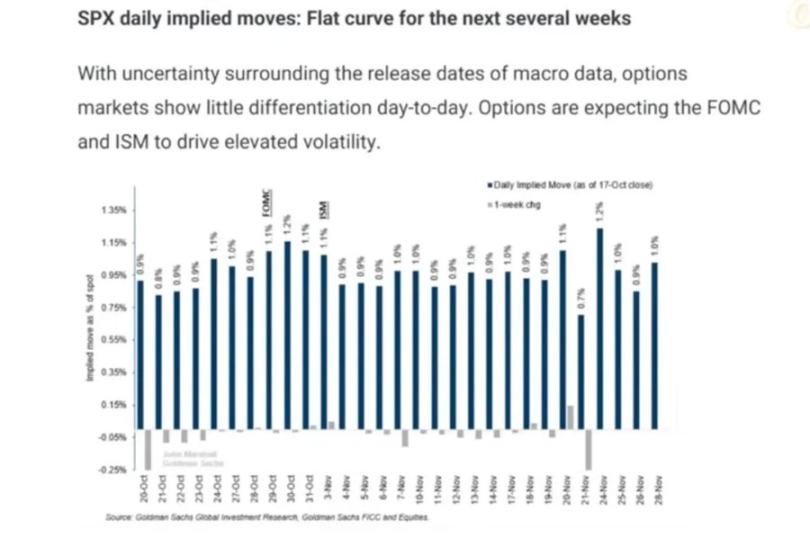

同時に、2020年以降のFRBによる企業クレジットへの暗黙のサポートは、スプレッド自体の情報価値を歪めており、デフォルトリスクはもはや市場によって価格付けされず、政策によって管理されている。

パッシブ投資の問題

パッシブ投資の台頭は価格発見をさらに損なっている。インデックス化された資金フローが株式取引量を支配し、所有権を数社の1兆ドル規模の資産運用会社に集中させている。これらの会社のインセンティブは同質的でベンチマークに縛られている。

その結果:

- 中小型上場企業は構造的な流動性不足に苦しんでいる。

- 株式リサーチのカバレッジが崩壊している。

- IPO市場は縮小し、一般投資家が参加できない後期プライベート資金調達ラウンド(Fラウンド、Gラウンドなど)に取って代わられている。

市場の広がりと活力は寡占的な集中とアルゴリズム流動性に取って代わられ、資金フローが逆転するとボラティリティのクラスターが発生する。

イノベーションの排除

金融の同質性は実体経済にも反映されている。健全な資本主義システムには多様なインセンティブが必要であり、起業家、貸し手、投資家が異なる目標やタイムスパンを追求する。しかし今日の市場構造はリスクテイクを単一の次元、すなわちリスク制約下でのリターン最大化に圧縮している。

歴史的にイノベーションは多様な産業と資本構造の交差点で繁栄してきた。「誰もが貸し手、誰もが投資家ではない」というこのエコシステムの崩壊は、偶発的なイノベーションと長期的な生産性向上を減少させている。

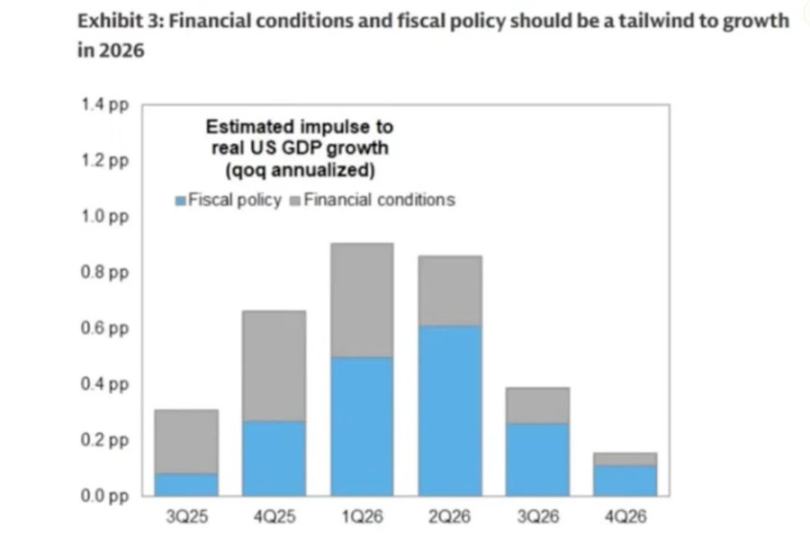

新たな産業政策の必要性

この構造が有機的成長の可能性を侵食する中、国家は再び主要な経済プレーヤーとなっている。CHIPS法からグリーン補助金まで、財政的な産業政策がプライベートキャピタルによる失敗を補うために用いられている。

これは中米モデルの部分的な逆転を示している。米国は今やターゲットを絞った官民パートナーシップを用いてサプライチェーンを再固定し名目成長を創出し、中国は国有企業と製造業を活用してグローバルな主導権を主張している。

しかし、実行は依然として不均衡であり、政治的制約、資源効率の低下、地理的ミスマッチ(例:水不足のアリゾナ州で半導体工場を建設)に直面している。それでも、哲学的な転換は決定的である:

社会契約と政治的反射性

40年にわたる金融化の結果は、資産富と賃金所得の格差に現れている。住宅と株式は今やGDPに占める割合が記録的な水準に達し、実質賃金は停滞している。

機会の再分配が、移転支払いではなく所有権を通じて行われなければ、政治的安定は損なわれる。関税から産業ナショナリズムに至るまで、ポピュリズムや保護主義運動の台頭は経済的権利の剥奪の症状である。米国も例外ではなく、この実験をリードしている。

展望:停滞、国家資本主義、選択的成長

単一の「ミンスキー・モーメント」とは異なり、この体制は漸進的な侵食を意味する。実質リターンの低下、緩やかな株式非保有化、そして政策介入による断続的なボラティリティの管理である。

注目すべき主要テーマ:

- 公共クレジットの支配:赤字が続く中、クラウディングアウト効果はさらに強まる

- 産業の国内回帰:補助金を通じて政府主導の名目成長を実現

- プライベートクレジットの飽和:最終的にはマージン圧縮と個別のデフォルトにつながる

- 株式市場の停滞:資本が成長ではなく確実性を追い求めるため、PERは10年以上にわたり圧縮される

免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

こちらもいかがですか?

BTC ボラティリティレビュー(10月6日~10月27日)

主要指標(10月6日香港時間午後4時 -> 10月27日香港時間午後4時):BTC/USD -6.4...

今週のXRP価格の方向性を示す4つのトリップワイヤーに注目